第51回 在宅医療での医療用麻薬の使い方

YouTube『たんぽぽ先生の在宅医療チャンネル』に「在宅医療での医療用麻薬の使い方」について、たくさんの質問をいただきました。

特に医師の先生方、そして在宅で患者さんを支えてくださっている看護師の皆さんに向けて、現場ですぐに使える実践的な内容をお届けします。

在宅医療での基本方針

最初に、在宅医療での疼痛管理について、私が一番大切にしていることをお話しします。

それは「基本原則を守る」ということです。在宅では、医師だけでなく、看護師、薬剤師、ケアマネジャー、そして何より患者さんご本人とご家族が一つのチームになります。だからこそ、基本原則をしっかりと守って、みんなが同じ方向を向いて進むことが本当に大切なんです。

医師の独りよがりなやり方では、多職種の皆さんが混乱してしまいます。基本を徹底することで、チーム全体がスムーズに連携できるようになるのです。

WHO緩和ケアの定義

ここで、2002年のWHO緩和ケア定義を改めて確認しておきましょう。

緩和ケアの最も重要なポイントは、「痛みやその他のつらい症状を和らげる」ということです。そして、「生命を肯定し、死にゆくことを自然な過程と捉える」。つまり、死を早めようとしたり遅らせようとしたりするものではなく、自然な過程として尊重するということです。

また、心理的およびスピリチュアルなケアも含め、患者さんとそのご家族のQOLを向上させることが目標なのです。

WHO除痛ラダーについても触れておきます。以前の「弱い薬から強い薬へ」という段階的な概念は削除されましたが、「強い痛みには強いオピオイドを使用する」という本質は全く変わっていません。NSAIDsや鎮痛補助薬の併用も問題ありませんので、この点は安心してください。

鎮痛剤使用の4原則

次に、鎮痛剤使用の4原則について説明します。これは在宅医療の現場で絶対に覚えておいていただきたい内容です。

1. 経口投与

できるだけ経口で投与することです。

2. 時間を決めて

定時投与が基本です。例えば、オキシコンチンなら12時間ごとの投与を守ることが重要です。

3. 患者ごとの個別対応

患者さん一人一人に合わせた対応が必要です。

4. その上で細かい配慮

基本を守った上で、さらに細かな配慮を行いましょう。

この4原則を守ることで、安全で効果的な疼痛管理ができるようになります。

チーム医療の重要性

在宅医療では、多職種のチームで緩和ケアを行うことが不可欠です。

特に重要なのは、方針を患者さんご本人とご家族を含めて、分かりやすく説明することです。医療用語ばかりでは理解していただけません。どなたにも分かる言葉で、なぜこの薬を使うのか、どのような効果が期待できるのかを丁寧に説明することが大切です。

看護師は特に、患者さんやご家族との距離が近いので、この説明の役割を担うことが多くなります。チーム全体で情報を共有し、一貫した説明ができるようにしておきましょう。

麻薬・ステロイドの使用時期

現場でよく遭遇する問題についてお話しします。

病院の先生から「まだ麻薬の使用時期ではない」とか「まだステロイドの時期ではない」と言われることがあります。しかし、在宅に移行してから適切に使用することで、患者さんのQOLが劇的に向上することが多いのです。

大切なのは、早期の疼痛緩和治療です。痛みを我慢させることに意味はありません。適切な時期に適切な薬剤を使用することで、患者さんがより良い時間を過ごせるようになります。

オピオイドスイッチングの実際

最後に、皆さんが最も知りたがっているオピオイドスイッチングについてお話しします。

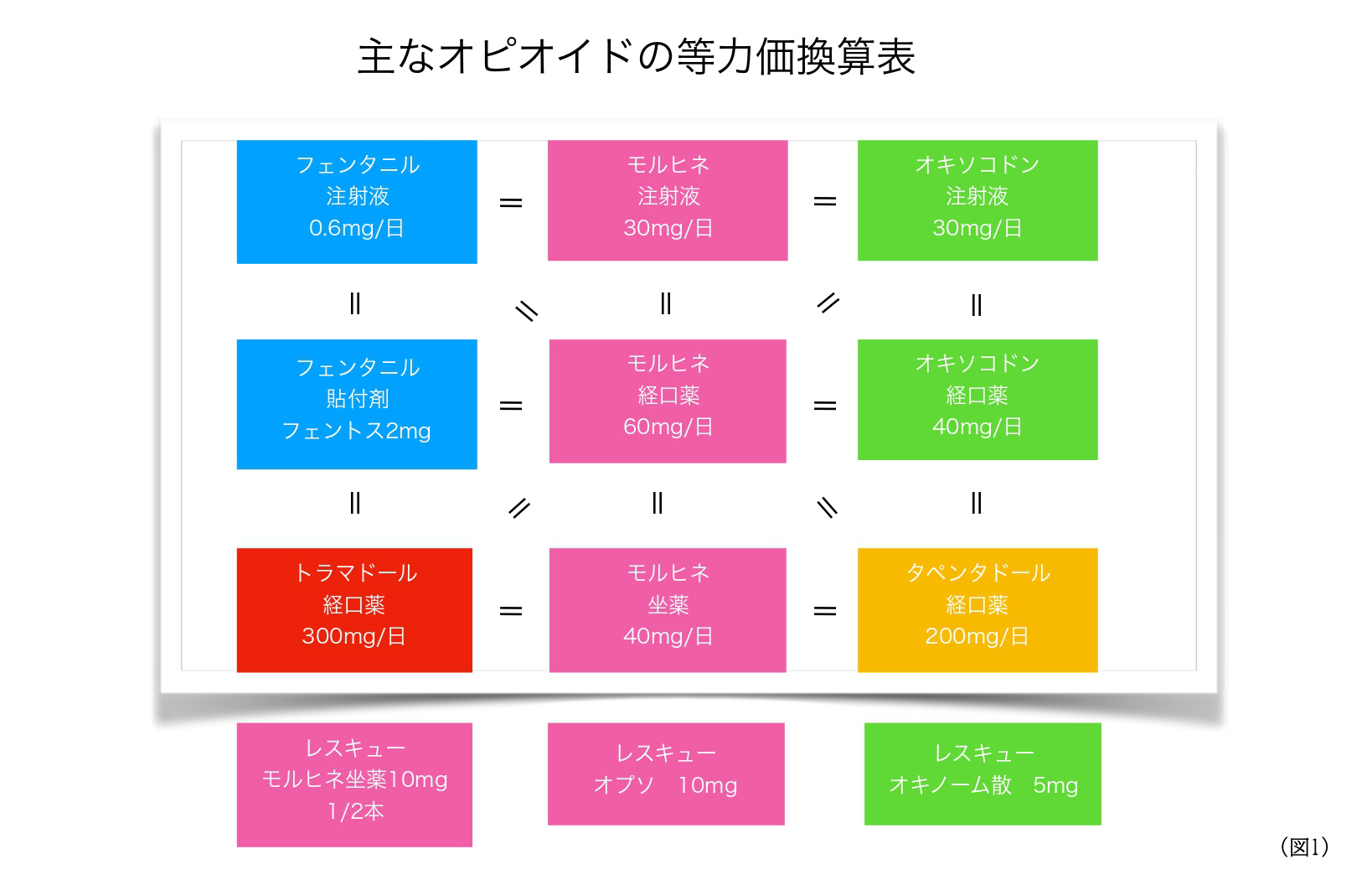

私たちが在宅でオピオイドスイッチングを行う際に使っている換算表(図1)をご紹介します。現在、在宅疼痛緩和ケアでは、フェンタニルの1日用貼付剤が主流になっています。

フェントステープ2mgを中心に考えると、

•モルヒネ経口薬60mg/日と同等

•オキシコドン経口薬40mg/日と同等

•モルヒネ坐薬40mg/日と同等

レスキュー薬としては、フェントステープ2mg相当では:

•オキノーム散5mg

•イーフェンバッカル錠(各種用量)

•アブストラル舌下錠(各種用量)

•オプソ10mg

•モルヒネ坐薬10mg の1/2本

このようにフェントステープを中心にオピオイドスイッチングを考えていくと、非常に分かりやすくなります。

在宅医療での医療用麻薬の使い方について、基本的で重要なポイントをお伝えしました。

基本原則を守り、チーム医療を心がけ、患者さん一人一人に最適な疼痛管理を提供していきましょう。

関連動画 在宅医療での医療用麻薬の使い方