第50回 点滴を止める勇気

今回は「点滴を止める勇気」というテーマでお話をします。看取りの時に『最期まで点滴を続けるべきか』という問題です。多くのご家族が悩まれるこの選択について、実際の症例を通じてお伝えします。

皆さん、大切な家族が食べられなくなったら、どうしますか?多くの方が「点滴をして栄養を入れなければ」と考えます。熱中症や脱水で食べられなくなったら点滴して元気になればいいのですが、終末期はそうではありません。点滴しても元気にはならないのです。しかし、多くの方が点滴をして栄養を入れなければと考えてしまいます。病院では「点滴をする」ことが大きな影響を与えているとは思いますが、でも実は、この常識が患者さんを苦しめているかもしれないのです。

終末期の点滴で体が水分を処理できなくなる3つの症状は以下のとおりです。

体が水分を処理できなくなっている状態での点滴は、むしろ逆効果となるわけです。むくみ、痰の増加、胸水や腹水が溜まってお腹や胸がしんどく、吸引が必要となる状態は、患者さんの苦痛になるのです。

しかし、ご家族からよく「食べられないのに点滴をしなかったら、死んでしまうじゃないですか」と言われます。元気になるならもちろんすればいいのですが、亡くなる前だから食べられないのです。死に向き合ったとき、「食べられないから亡くなる」のではなく、「亡くなる前だから食べられない」ということがわかってくると思うのです。

『枯れるように亡くなる』という言葉を聞いたことがありますか?

これは、余分な水分で体をだぶつかせることなく、草や木のように自然に静かに息を引き取る状態のことです。これが最も穏やかな最期だと思うのです。

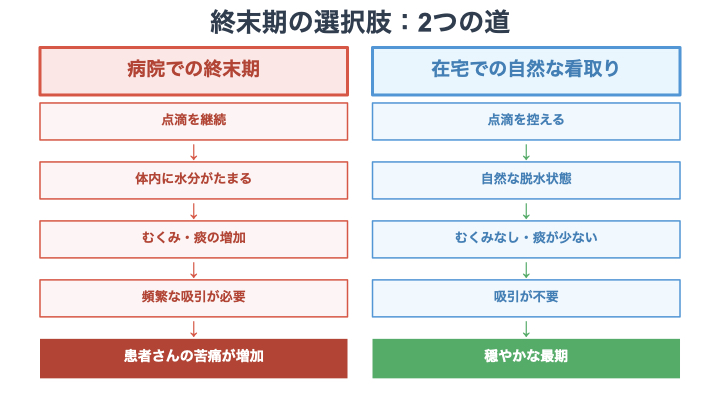

病院の点滴と在宅の違いを以下に示します。

病院ではどうしても治療を優先しますので、食べられなかったら点滴や人工栄養をし、吸引や場合によっては拘束をしなければならないこともあります。在宅の場合に同じように点滴をしていると、吸引が必要になったり、本人が抜去してしまったりして、なかなか在宅では看れなくなります。自然に穏やかに枯れるように亡くなる経過をたどれば、自宅で看取りも可能になるのです。

点滴をするかどうかで気持ちが揺れることもあると思います。それは仕方のないことですが、本人がしんどい思いをするのが一番かわいそうだとわかってほしいのです。最期は点滴を最小限にして徐々になくしたほうが、本人は楽に過ごせるのです。

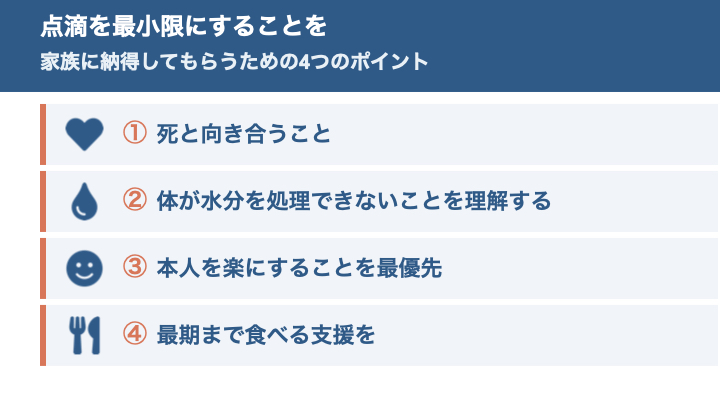

点滴を最小限にすることを家族に納得してもらうための4つのポイントをお伝えします。

① 死と向き合うこと

少しでも長生きしたいという考えであれば、病院で最期を迎えたほうがよいかもしれませんが、いつか死ぬことを医療者が説明をして、本人やご家族が向き合い、限られた命であることを受け入れる勇気を持ったとき、それが第一歩になると思います。限られた命をどのように生きようか、楽なほうがいいのか、とことん治療したほうがいいのか、病院がいいのか、自宅がいいのか、どのような最期がいいのかを考えるようになると思います。死に向き合わないと、最期まで治療する選択しか出てこないと思うのです。

② 体が水分を処理できないことを理解する

前述した「体が水分を処理できなくなる3つの症状」が出た状態で、さらに点滴を続けると、さらに症状が悪化しますので、苦痛も増しますし処置も増え、介護が難しくなります。点滴を続けると吸引が増えることを実際に体験してもらうことも大事かもしれません。点滴を止めると吸引が減ることを実感してもらうことで納得に繋がることもあります。

③ 本人を楽にすることを最優先

本人が楽になることを最優先にしてほしいと家族にわかってもらうことが大切です。

1秒でも長く生きてほしい気持ちはわかりますが、苦しめてしまっては本末転倒です。

④ 最期まで食べる支援を

点滴をしなければ吸引も不要となり、好きなものを少しずつ口に入れることも可能となります。これが最大の幸せなのです。本人が好きなものを少しずつでも食べることができれば、家族にもよかったと思ってもらえるのではないでしょうか。

大切なのは『点滴を止めること』ではありません。『本人が楽に過ごせること』です。正解はありません。後で『やっぱり点滴してほしい』と思えば、再開してもいいのです。

家族の命を左右する決断は、本当に重く苦しいものです。だからこそ、私たち医療者は、ご家族の迷いにとことん寄り添います。一緒に悩み、一緒に考え、後悔の少ない選択ができるようサポートします。

死に向き合った時、本人がどんな最後を迎えたいのか思いを馳せることができるようになると思います。大切な人との最期の時間を、ご家族で穏やかに過ごせることを祈っております。